最近お客様にIdecoの解説の相談を受ける事が増えてきました。

そこで私がお伝えしている事

①ご主人と同じ証券口座で開設する

相続をする際に夫婦&家族間で同じ証券口座である必要性があります!

私のお勧めは楽天証券

なぜなら、キャンペーンも多く

家族間で紹介をするとそれぞれに紹介ポイントがもらえます!

★ただし、現在はこちらのキャンペーンの方がお得かな?

期間限定のようなので注意して下さいね!

私からの紹介リンクはこちらです!

Idecoの開設の進捗はメールで順次報告が来ます。

証券口座開設が終了していれば、マイメニューより

確認ができます。

そののち手紙でIdecoの証券が送付されるので

受け取り時までしっかり保管して下さいね。

こちらがないと確認できなくて

受け渡しが不能となります!!

と書かれています。

②何歳まで働くつもりかの確認

iDecoは基本10年以上運用しないといけません!!

企業型DCは既に70歳まで継続可能(2022年5月~拡大65歳未満だった)

個人型もきっと引き上げられると思われます

運用期間が40年など長期に及ぶ場合は

アクティブ運用をしてみるのもよいです。

なぜなら、アクティブ型の方が運用利回りは高く、

長期にわたる程運用益は平均して安定していくのです。

③決して無理な資金繰りでスターとしない事

お子様の大学進学などお子様が自立するまでの期間を把握する

その後に積み立てる金額を決定する。

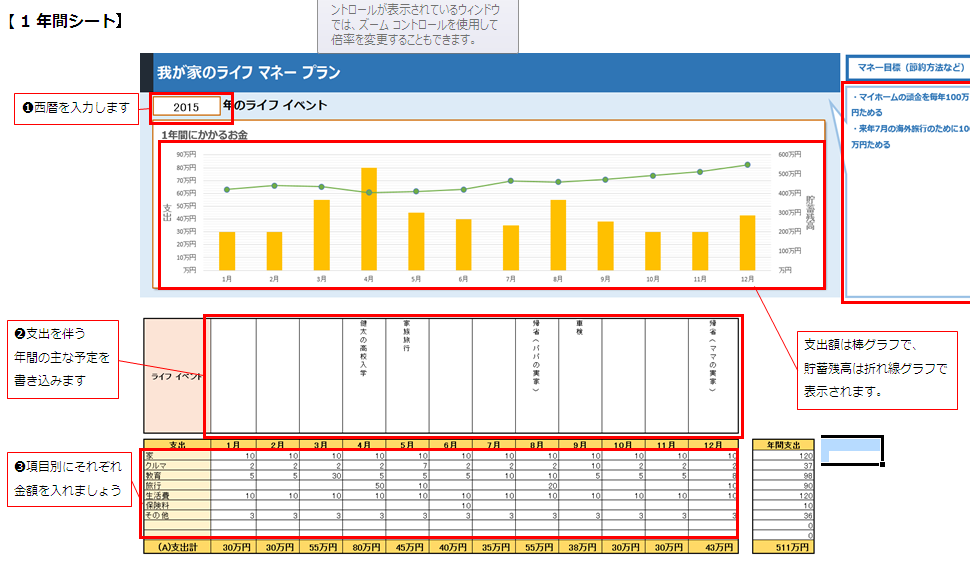

シュミレーションのライフプランニングの表はこちらから↓

https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/template/result.aspx?id=13147

1年間と10年間のマネー プランのシミュレーションができます

金額を入力するだけで自動計算されます

支出と収入のバランスがグラフで見やすく表示されます

実はIdecoは現在60歳まで一度加入するとお金をおろせません。

そして最低加入年数が10年必要となります。

★おそらく企業型年金が70歳まで繰り下げられた

(2022年5月以降)

ただし企業によって加入できる年齢は異なっています。

現在加入できる年齢は60歳未満の公的年金の被保険者です。

こういった経緯があるので、

個人型Idecoも切り下げられると私は思っています。

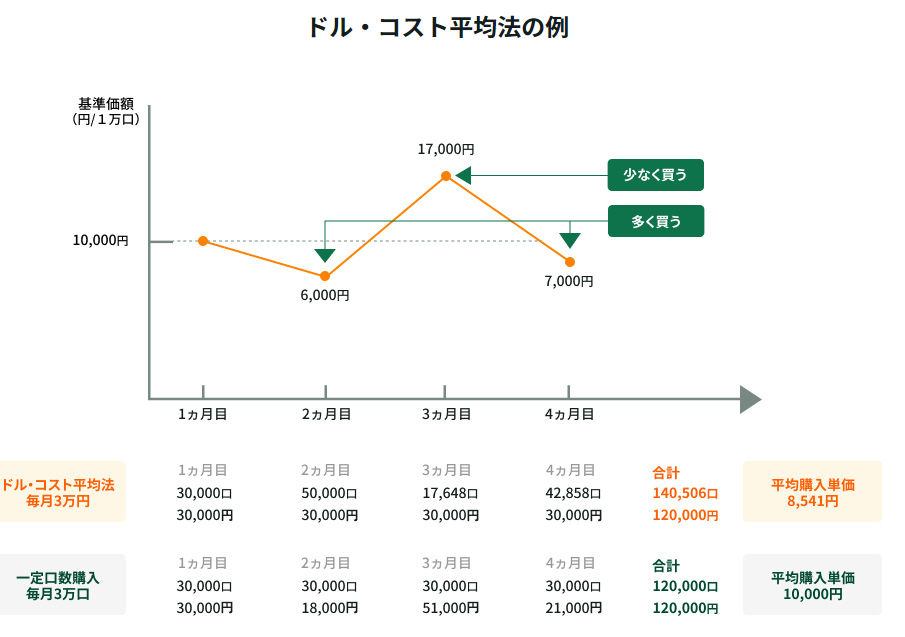

そして、Decoは運用期間が長い程 運用の利回りが

安定する商品です。

ドルコスト平均法という手法です。

ドル・コスト平均法による購入方法は全体の平均購入単価を平準化させる効果があり、長期的な資産形成を行っていく上で有効な方法のひとつと考えられます

上記引用サイトhttps://www.smbc.co.jp/kojin/toushin/gimon/start11/

★Idecoは退職所得扱いになり、税率が現在の法律で行くとかなりのお得です!!

しかし、今国会で色々と物議が醸し出されていますね。。。(>_<)

退職所得扱いとするには会社からもらった退職金があると、

10年間をあけなければ一時所得として総合課税に加算するとか?!

退職所得・・・・・退職所得税率適用計算方法は

下のようになります。

退職金-勤続年数20年まで(40万円)×金属年数+勤続年数21年目以降(70万円)×1/2

例えると3000万円退職金があって勤続年数が35年7ヶ月で

あった場合(35年は切り上げられて36年となります)

3000万円-(800万+36年×70万)×1/2

となり、

3000万円-(800万円+1920万円)×1/2=540万円

★上記計算↑は退職金を一括で受け取った場合の一時所得扱いの

(退職所得扱い)での税率です。

★年金型で受け取る場合は雑所得となり

他の収入があれば一緒に合計される税率

(総合課税)となります

総合課税の割合は累進課税が適応されるのです。

受け取る時にどちらの方が良いのか?

シュミレーションをしながら決めた方が良いです。

受け取りが少し複雑ですが、まずは第一段階での開設に

勇気をもってふみだせるか?

Idecoのメリットをお伝えいたします!!

Idecoは所得税を納めている人向けの減税効果があります!

年末調整の時に1年間のIdecoの納付金額を記入する欄があります。

ということは・・・

そうなんです!!

控除額として計算してもらえます!

たとえば年収300万円(所得税10%)の人が

毎月1万円Idecoを積み立てる場合

支払所得税300万円 10%-97,500=207,500

(復興所得税は考慮しない)

10000円×12ヶ月=120,000

120,000×10%=12,000

となり

207,500-12,000=195,500となります。

給与所得は累進課税となっていますので

税率が高い分控除金額も大きくなるのです!

少し長くなりましたので

一旦Idecoの説明はここまでとします。

退職金の計算については

詳しく又後に資料を作って説明していきますね